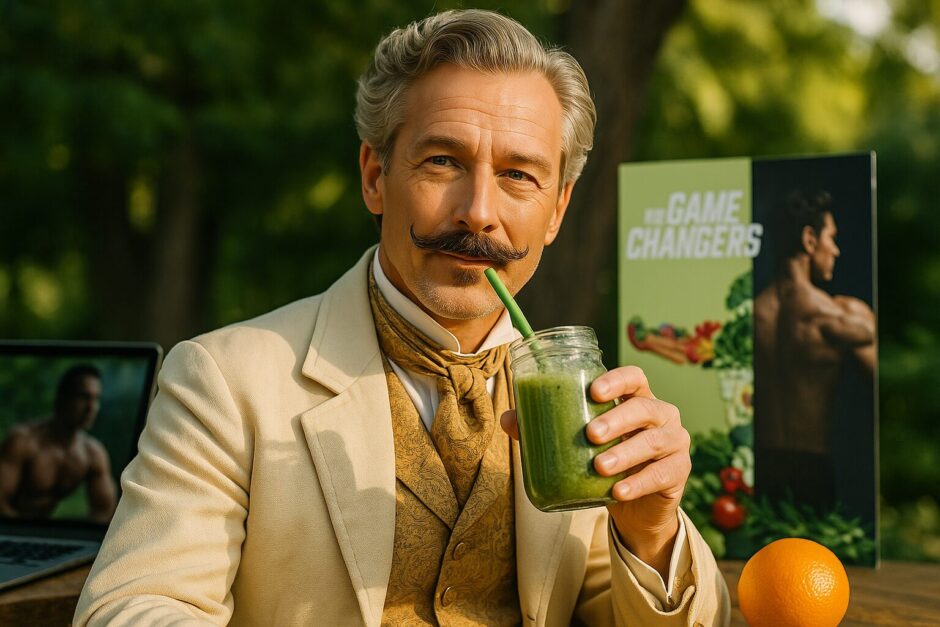

アラカン紳士さん、『ゲームチェンジャー』と言う映画をご存じ?

どうやらお肉を食べなくても、アスリートが強くなれるというお話らしいのですけれど……

本当かしら?

おお、マダム。

まさにそれは、食と肉体の常識をひっくり返す映画ですぞ。

ヴィーガンと聞くと力が出ないと思われがちですが、

この作品はそれを科学で覆してみせたのです。

まぁ、それは驚きですわ。

わたくしなど、年齢を重ねてからお肉を控えるようになったのですが、

本当にこれで良いのか自身が持てなくて…

マダム、心配ご無用。

この映画を観れば、植物の恵みがいかに体を支え、

そして“やさしい強さ”をもたらすかが見えてきます。

さぁ、ご一緒に探ってまいりましょう。

はじめに 肉食を止めたアスリート

「肉を食べないと力が出ない」と思っていませんか?

映画『ゲームチェンジャー(The Game Changers)』は、その常識をくつがえす衝撃作です。

トップアスリートや科学者たちが登場し、

植物ベースの食事がいかにパフォーマンスと回復力を高めるか

を証明していきます。

この記事を書いている私は、ガンをきっかけにおおむねヴィーガン生活を始めたアラカンです。

ヴィーガン歴7年になりますが、今では最高の体調でスポーツや旅行を楽しむ毎日を送っています。

『ゲームチェンジャー』を初めて観たときに、私は心から納得しました。

「強さ」は肉からではなく、日々の選択と意識から生まれるのだと。

この記事では、映画の概要や科学的根拠、批判の声まで分かりやすくまとめました。

読めば、年齢に関係なく植物性の力を味方につけるヒントがきっと見つかります。

- 映画『ゲームチェンジャー』の内容とメッセージ

- 肉を食べなくても強くなれる?科学的根拠の解説

- トップアスリートが実践する食事法のポイント

- 反論・批判の意見とその実際

- アラカン世代に活かせる食の新常識

『ゲームチェンジャー』とは?|スポーツ栄養学に挑むドキュメンタリーの概要

出典:『The Game Changers』(2018)© Game Changers, LLC /配信:Netflix

「肉を食べないと力が出ない」という思い込みを、

データと実例で覆したのが映画『ゲームチェンジャー』です。

この作品は、アスリートたちのリアルな証言を通して植物性食の可能性を描いたドキュメンタリーです。

ヴィーガンという言葉に抵抗がある人でも、

「食がパフォーマンスを左右する」というメッセージにはきっと共感できるはずです。

『ゲームチェンジャー(The Game Changers)』は、2018年公開のアメリカ製ドキュメンタリー映画です。

英語タイトルの「Game Changer」には、「常識を変える人・出来事」という意味があります。

作品名の通り、スポーツ界と栄養学の常識を根底から覆す内容となっています。

Netflixなどの配信サービスを通じて世界中に広まり、

特にアスリートやヴィーガンを目指す人々の間で大きな反響を呼びました。

日本でもSNSで「肉を食べなくても強くなれるって本当?」という声が増え、

ヴィーガンやプラントベース食の普及に火をつけた作品として知られています。

監督は『ザ・コーヴ』(2009年)でアカデミー賞を受賞した ルイ・シホヨス。

製作総指揮には、映画『タイタニック』の ジェームズ・キャメロン、

そしてアスリートでもある ルイス・ハミルトン、ノヴァク・ジョコビッチらが名を連ねています。

主人公は、元UFCファイターであり米軍特殊部隊の教官も務めた ジェームズ・ウィルクス。

ケガのリハビリをきっかけに「食と強さの関係」を見直し、

植物性食品こそが真のパワー源なのでは?という仮説を検証していきます。

出演者には、

F1王者ルイス・ハミルトン

世界最強のストロングマンパトリック・バブーミアン

元ボディビルダーアーノルド・シュワルツェネッガー

など、ジャンルを超えたトップアスリートが登場します。

彼らはそれぞれの競技の中で「プラントベース食に切り替えてからの変化」を語り、

観る人に強さの定義を問いかけます。

映画の中心テーマは、「肉を食べなくても強くなれるのか?」という問いです。

ウィルクスは栄養学者や医師への取材を通じて、

動物性たんぱく質と植物性たんぱく質の吸収率や、

筋肉合成への影響を科学的に検証していきます。

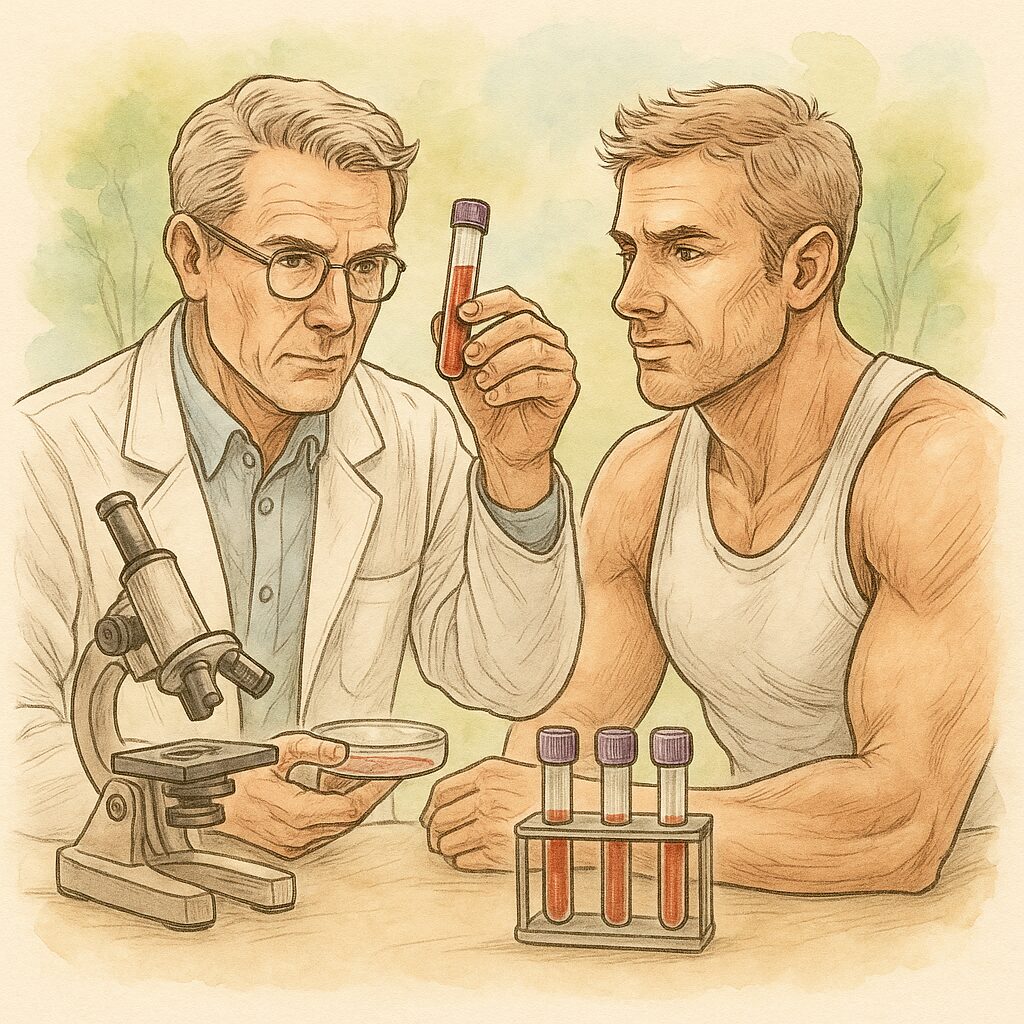

作中では、実験や血液検査などのデータも多く登場し、

視覚的にも「食がパフォーマンスを左右する」ことを伝えています。

さらに、映画は単なる「肉vs植物」の議論ではなく、

「強さとは何か」 を精神的・社会的な観点からも掘り下げています。

アスリートたちは、環境への配慮や仲間との絆、

そして自分の身体と真摯に向き合う姿を見せ、

強く、やさしく生きるという新しい価値観を体現しています。

ちょっとひと息|監督ルイ・シホヨスという人物

『ゲームチェンジャー』の監督ルイ・シホヨスは、

もともと環境問題をテーマにした映像作家です。

彼の代表作『ザ・コーヴ(The Cove)』(2009年)は、

和歌山県太地町のイルカ漁を批判的に描いた作品として知られています。

その内容は非常にセンセーショナルで、海外では高い評価を受けた一方、

日本では「一面的すぎる」「文化への理解が欠けている」と感じた人も多いでしょう。

しかし、彼の作品に通底するテーマはいのちと環境のつながりです。

『ザ・コーヴ』では動物と海を守る視点から、

『ゲームチェンジャー』では人間の体と地球を守る視点から、

「食の選択が未来を変える」というメッセージを発信しています。

つまり、この監督は対立を煽る人ではなく、行動を促す人なのかもしれません。

彼の視点をそのまま受け入れる必要はありませんが、

「なぜ彼がここまで食と命にこだわるのか?」を考えると、

『ゲームチェンジャー』の奥にある意図が少し見えてくるはずです。

肉を食べなくても強くなれる?映画が示すヴィーガン食の真実

年齢を重ねると、「お肉を食べないと力が落ちる」と感じる人も多いでしょう。

しかし『ゲームチェンジャー』は、科学的データと実際のアスリートの声を通して、

植物ベースの食でも筋力とスタミナを十分に保てることを示しています。

ここでは、映画で語られたヴィーガン食の真実を3つの視点から見ていきましょう。

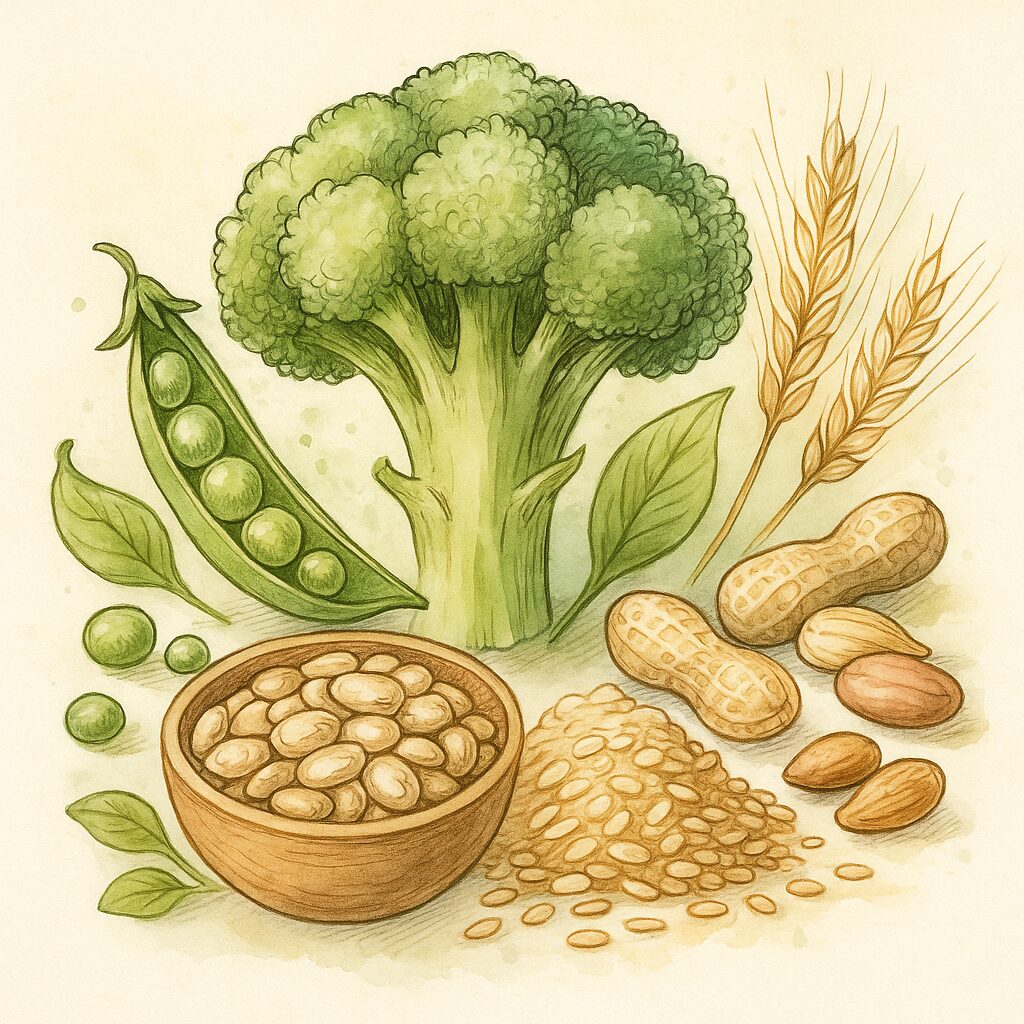

映画では、たんぱく質=筋肉の材料という常識をベースに、

「その供給源がどこから来るのか」に焦点を当てています。

一般的に「肉=たんぱく質」と考えられていますが、

牛や豚などの家畜が筋肉を作る際に摂取しているのは植物です。

つまり、動物性たんぱく質の元は植物性たんぱく質なのです。

映画内では、医師や栄養学者が次のように説明しています。

植物にも必須アミノ酸はすべて含まれている(組み合わせが大切)

豆類、穀物、ナッツ、野菜を組み合わせることで、理想的なたんぱく質比率になる

植物由来の食事は炎症を抑え、回復を早める可能性がある

実際、登場するアスリートたちは「疲れにくくなった」「睡眠の質が上がった」と語っています。

つまり、植物性たんぱく質は量より質で、体をやさしく支えるエネルギー源なのです。

「植物性たんぱく質は吸収率が低い」という意見もよく耳にします。

映画では、この疑問に対して栄養学的なデータを示しています。

植物性食品には確かに食物繊維が多く、消化吸収に時間がかかります。

しかし、その分血糖値やインスリンの変動がゆるやかになり、

持久力の維持や脂肪の燃焼に有利だとされています。

また、豆類や大豆製品などを中心に摂ることで、

筋肉の合成を助けるアミノ酸(ロイシンなど)も十分に確保できます。

たとえば100gあたりのたんぱく質量で見ると、

・鶏むね肉:約23g

・木綿豆腐:約6.6g

・レンズ豆(ゆで):約9g

一見、肉が多いように見えますが、

豆腐や豆類は脂肪が少なく消化も軽いので、全体の代謝効率では優れるケースもあるのです。

映画内では、アスリートの血液検査や実験シーンも登場します。

例えば、肉食と植物食の食後血液を比較すると、

植物食を摂った後の血液はサラサラで透明度が高いという結果に。

これは脂質の吸収による一時的な血液の粘度変化を示す実験です。

また、アメリカ心臓協会(AHA)やハーバード大学の研究でも、

植物性中心の食事が炎症マーカー(CRP)を下げる傾向があると報告されています。

(参考:Harvard Health Publishing, 2019)

もちろん、映画で紹介されているデータの一部にはサンプルが少ないものもありますが、

多くの科学的知見が植物性食の有用性を支持しているのも事実です。

・たんぱく質の元は植物。

組み合わせで完全栄養になる

・吸収率は低くても、代謝バランスでは優れる

・科学的研究でも炎症抑制・持久力アップの傾向あり

トップアスリートたちの実例|パフォーマンスと回復力への影響

理論だけでは、人の心は動きません。

『ゲームチェンジャー』が世界中で話題になった理由は、

植物ベースでも強くいられるという主張を、

実際のアスリートたちが自らの体で証明してみせたからです。

ここでは、映画に登場する代表的な3人のアスリートの変化を見ていきましょう。

映画の中で圧倒的な存在感を放つのが、

ドイツ出身のストロングマン、パトリック・バブーミアンです。

彼は肉体改造の象徴的存在であり、

体重120kgを超える巨体にもかかわらず完全ヴィーガンを実践しています。

かつては「動物性たんぱく質なしでは筋力は維持できない」と信じていた彼。

しかし食生活を植物ベースに変えた後も記録は落ちるどころか、

人類史上最重量のヨークキャリー(555kgを10m運搬)という世界記録を樹立しました。

彼の言葉は印象的です。

「動物を傷つけずに、世界最強になれると証明したかった。」

このメッセージは強さ=やさしさという映画全体のテーマを象徴しています。

F1界の王者、ルイス・ハミルトンもこの映画に登場します。

彼はシーズン中の多忙な生活の中で、疲労感や集中力の低下に悩んでいたそうです。

その改善策として選んだのが、プラントベースの食事。

ハミルトンはインタビューでこう語っています。

「植物中心の食事に変えてから、エネルギーの波がなくなった。」

F1のような極限集中の競技では、血糖値や炎症反応の微妙な差が結果を左右します。

ヴィーガン食はそうした体内リズムを整え、長時間の集中を支える要因になったといわれています。

また、環境問題への意識が高い彼は、

「プラントベースの選択は、地球にも自分にもやさしい」

ともコメントしています。

『ターミネーター』でおなじみのアーノルド・シュワルツェネッガーも本作に出演。

彼はボディビル界のレジェンドであり、肉を食べて筋肉を作る象徴的な存在でした。

しかし、年齢とともに体調の変化を感じ、医師の勧めで肉を減らすようになったと語っています。

「昔は肉を食べろと教えられた。

でも今は野菜を食べろと息子に言っている。」

映画では、彼が動物性食品中心の時代を終わらせると宣言する場面も。

これはただの食事法の転換ではなく、価値観そのものの進化を象徴していました。

・筋力は肉でなくても作れる(バブーミアン)

・集中力・回復力を支えるのは安定した代謝(ハミルトン)

・年齢とともに食の価値観は進化できる(シュワルツェネッガー)

『ゲームチェンジャー』は、強さとは何かを再定義する映画です。

それは「肉を否定する」話ではなく、

自分の体に正直に、地球にやさしく生きるという選択の物語でもあります。

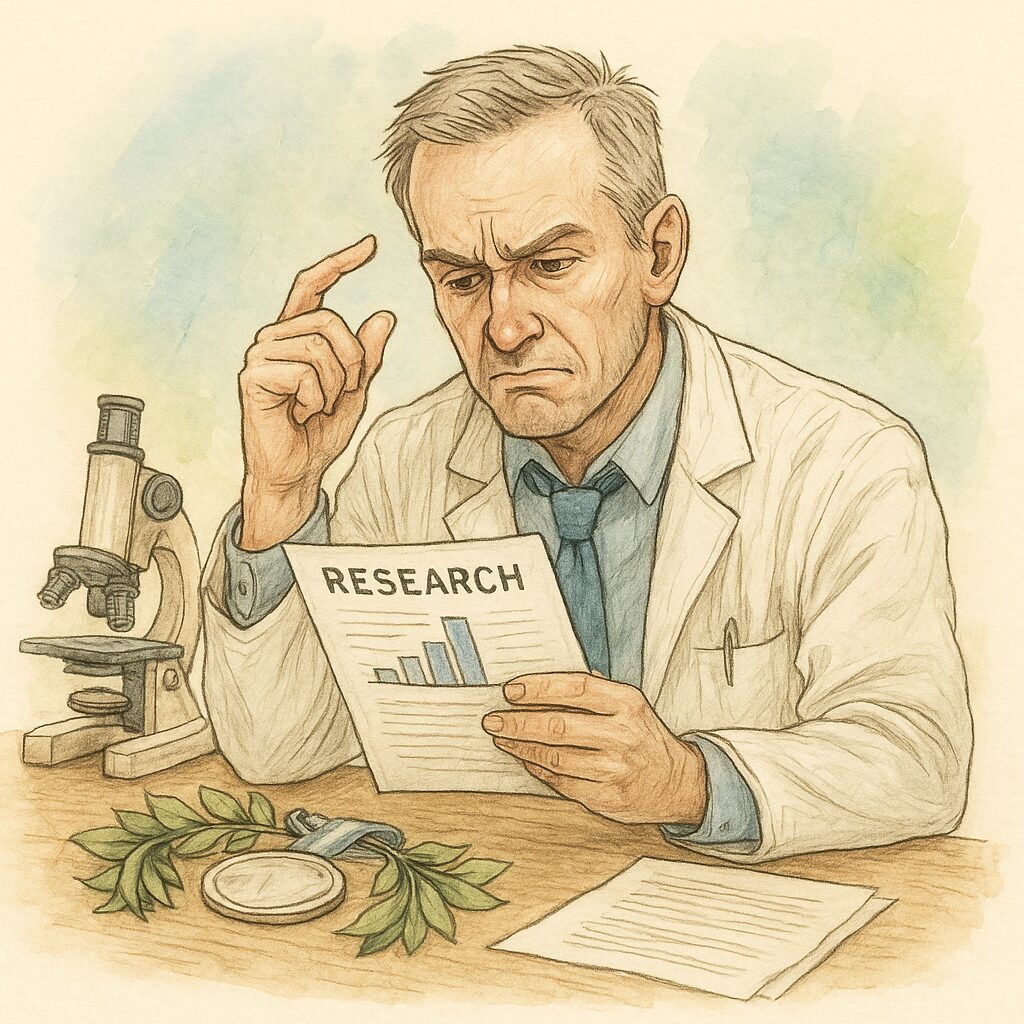

反論と批判の声も紹介|科学的偏りとヴィーガン論争の現実

『ゲームチェンジャー』は多くの人に影響を与えた一方で、

「科学的に偏っている」「ヴィーガンを理想化しすぎている」との批判もあります。

確かにこの映画は植物食の可能性を前向きに描いた作品ですが、

すべての人に当てはまる万能の真実ではありません。

ここでは、主な批判点とそれに対する見方を整理してみましょう。

映画の中で紹介される研究の多くは、植物性食の利点を強調しています。

しかし一部の専門家は、「研究規模が小さい」「被験者が限定的」と指摘します。

たとえば、血液の透明度実験や、男性機能の変化を測るシーンなどは印象的ですが、

サンプル数が少なく、統計的に有意差があるとは言い難いという声もあります。

また、動物性食品を完全に悪と捉えるような演出がある点も、

「科学よりもストーリー性を重視している」と批判される理由のひとつです。

とはいえ、映画の目的は学術論文の提示ではなく、

意識を変えるきっかけを作ることです。

監督の表現意図を踏まえると、偏りというより焦点の明確化とも言えるでしょう。

ヴィーガン食は魅力的ですが、栄養バランスには注意が必要です。

とくに以下の栄養素は不足しやすいといわれています。

| 栄養素 | 主な役割 | 植物性での補い方 |

|---|---|---|

| ビタミンB12 | 神経・血液の維持 | サプリメント、強化食品 |

| 鉄分 | 酸素運搬 | ひじき・レンズ豆・ほうれん草+ビタミンC併用 |

| カルシウム | 骨の形成 | 豆腐・小松菜・アーモンドミルク |

| 亜鉛 | 免疫・代謝 | ナッツ類・全粒穀物・豆類 |

映画ではあまり触れられない部分ですが、

実際のヴィーガン実践者は、こうした栄養素を意識的に補う工夫をしています。

つまり「不足するから危険」ではなく、

「知識をもって選べば問題ない」ということです。

『ゲームチェンジャー』に対して、「ヴィーガンを理想化しすぎ」という声もあります。

確かに、映画の構成は劇的な変化を演出しており、

全員が同じ結果を得られるわけではありません。

ただし、それでもこの映画が評価されるのは、

食を通して生き方を見つめ直そうというメッセージにあります。

映画の登場人物たちは「肉を食べるな」と命じているのではなく、

「より良い選択肢があることを知ってほしい」と語っています。

私たちが見るべきは、主張の極端さではなく、

その背後にある問題提起の誠実さです。

食と環境、身体の関係を再考する機会として観れば、

十分に価値のある作品といえるでしょう。

・研究データは小規模なものもあるが、意識変化のきっかけとして有用

・栄養リスクは知識と工夫で解決できる

・メッセージの本質は「禁止」ではなく「選択」

『ゲームチェンジャー』を盲信する必要はありません。

けれど、偏見を持たずに観てみると、

自分に合った食の形を考えるヒントが必ず見つかります。

ちょっとひと息|ジャッキー・チェンが語るやさしい強さ

アクション映画の世界で「不屈の男」といえば、やはりジャッキー・チェン。

長年、アクションで観客を魅了してきた彼ですが、

実は近年、やさしさと強さをテーマにした活動を続けています。

『ゲームチェンジャー』でも、彼はエグゼクティブ・プロデューサーの一人として名を連ねています。

映画を通じて伝えたかったのは、単なる食の話ではなく、

「地球にも人にもやさしい選択を広めたい」という思いでした。

ジャッキーはインタビューでこう語っています。

強さとは、他人を倒すことではなく、

自分の生き方を変える勇気を持つことだ。

彼は長年にわたり、環境保護・動物福祉の啓発活動にも取り組んでおり、

撮影現場でも廃棄物削減やエネルギー効率を重視。

一部では、肉食を控えたプラントベース寄りの食生活を続けているとも報じられています。

華やかなスクリーンの裏で、

ジャッキーは「アクションの力」から「思いやりの力」へと進化しています。

それは、映画『ゲームチェンジャー』が伝える強さの再定義とも重なります。

どんな時代でも、変わらないのは彼のメッセージ。

真のヒーローは、地球を傷つけずに世界を動かす。

その生き方が、まさに現代のヴィーガン・スピリットなのかもしれません。

よくある質問(FAQ)|映画を観た人・ヴィーガン初心者の疑問に答える

『ゲームチェンジャー』を見たあと、

「やってみたいけど大丈夫かな?」と感じた人も多いはずです。

ここでは、映画の内容やヴィーガン食に関するよくある質問をまとめました。

不安や誤解をほどきながら、安心して「おおむねヴィーガン」に一歩近づけるようにお答えします。

- ヴィーガン食でたんぱく質は本当に足りるの?

- はい、組み合わせ次第で十分に補えます。

映画でも紹介されたように、植物性食品にもすべての必須アミノ酸が含まれています。

豆類・穀物・ナッツをバランスよく食べることで、

筋肉の維持や代謝に必要なたんぱく質を自然に摂取できます。

たとえば「ごはん+豆」「パン+ピーナッツバター」のような組み合わせが効果的。

肉を抜いても、食材の組み合わせを意識すれば十分に強い体は作れます。

- 肉を食べないと疲れやすくならない?

- エネルギー源は肉だけではありません。

米、じゃがいも、豆、果物などの炭水化物や脂質からもしっかりとエネルギーは得られます。

むしろ植物中心の食事に変えることで、

血糖値の上がり下がりがゆるやかになり、「午後のだるさが減った」と感じる人も多いです。

ただし、急に食事内容を変えると体が慣れるまでに時間がかかるため、

最初はお肉を減らして植物を増やすくらいのペースがおすすめです。

- 『ゲームチェンジャー』は偏った内容なの?

- たしかに、映画はヴィーガンの良い面を強調しています。

ただし、偏りを知ったうえで観れば、より多面的に学べます。

科学的な解釈に不完全な部分もありますが、

「食の常識を問い直す」という点では非常に意義深い作品です。

監督自身も、視聴者に「自分の体と向き合うきっかけを持ってほしい」と語っています。

- アラカン世代が部分的に取り入れるならどうすれば?

- 完全ヴィーガンにならなくても大丈夫です。

「お肉を週に数回減らす」「夜だけ植物性中心にする」など、

できる範囲から始めても十分に効果があります。

豆腐、納豆、野菜スープ、オートミールなど、

日本の食卓にはもともと植物性の選択肢がたくさんあります。

大切なのは完璧より継続です。

- 『ゲームチェンジャー』はどこで観られるの?

- 2025年現在、『ゲームチェンジャー』は以下のサービスで視聴できます。

Netflix(ネットフリックス):字幕あり、日本語吹き替え版あり

Apple TV+(購入またはレンタル)

※配信状況は変更される場合がありますので、最新情報は各公式サイトでご確認ください。

アラカン世代が学ぶ“食の新常識”|映画から見える生き方のヒント

『ゲームチェンジャー』は、単なる栄養ドキュメンタリーではありません。

年齢を重ねた人こそ、この映画に込められた変化を恐れない勇気というテーマに共感できるはずです。

40代・50代・60代になると、誰もが体の変化を実感します。

疲れやすい、回復が遅い、何となくだるい…

けれど、映画の登場人物たちは、年齢を理由に諦めるどころか、

新しい食の選択で再びエネルギーを取り戻していきます。

それは、「若返る」ことではなく、よりよく年を重ねるという発想です。

肉を減らし野菜や豆を増やす、それだけで体が軽くなり気持ちまで前向きになります。

映画の中のアスリートたちは、全員が厳格なヴィーガンではありません。

多くはプラントベース中心という柔軟な形を取っています。

アラカン世代にとっても、この考え方はとても現実的です。

たとえば、

- 朝食を豆乳ヨーグルトに変える

- 週に一度は肉を使わない夕食にする

- 調味料を植物性のものにしてみる

こうした小さな変化の積み重ねが、体の軽さや心の安定につながります。

ヴィーガン=制限ではなく、選ぶ自由の象徴なのです。

映画のアスリートたちは、植物性の食事に変えたことで、

集中力や睡眠の質、精神の安定を感じたと語っています。

これは、血糖値やホルモンバランスの安定によるものですが、

同時に心の整理としての意味も大きいです。

食を整えることは、自分を大切にすることです。

体に入れるものを選ぶ行為そのものが、

年齢を重ねた自分を労わる時間になるのです。

ヴィーガンに限らず、人生の変化は一度には訪れません。

大切なのは、完璧を目指さずに今できる一歩を続けること。

映画の主人公ウィルクスも、最初から理想的な食生活をしていたわけではなく、

ケガや不調をきっかけに少しずつ変わっていきました。

私たちも同じです。

無理なく、楽しみながら、植物寄りの選択を積み重ねていけば、

気づいたときには、体も心も軽やかに変化しています。

いくつになっても、食を変えれば人生が変わる。

そして、その変化を楽しむことができるのが大人の特権です。

おわりに|ヴィーガンが示す未来の強さとは

『ゲームチェンジャー』を見ると、「強さ」という言葉の意味が変わります。

それは筋肉や勝負の強さではなく、

柔らかく、しなやかに生きる強さ。

この映画に登場するアスリートたちは、

肉を食べない挑戦を通じて、自分の体だけでなく、

心の持ち方まで変えていきました。

食を変えるという行為は、単なる栄養の問題ではなく、

どう生きたいかを問う選択でもあるのです。

私もヴィーガン生活を始めて7年。

体調だけでなく、考え方も驚くほど軽やかになりました。

食の選択は、自分と向き合う静かなトレーニングのようなもの。

年齢を重ねた今だからこそ、その価値が身にしみます。

『ゲームチェンジャー』が教えてくれるのは、

強さは誰の中にもあるということ。

その力をどう使うかで、未来は変わります。

明日の食卓で、ほんの少しだけ植物を増やす。

それだけでも、世界のどこかで小さな変化が始まっているのです。