アラカン紳士さん、輸入野菜って危険だと聞きませんこと?

特に中国産は怖いと…。

家族の食事に使うのは、少し不安ですわ。

マダム、それは多くの人が感じる心配事ですな。

しかし、世界の野菜が全て危険というわけではありませんぞ。

国ごとのルールや検査の仕組みが違うだけということもあります。

あら!じゃあ、アメリカやヨーロッパの野菜は大丈夫ですの?

結局、どれを信じればいいのか分かりませんの。

心配ご無用ですぞマダム。

輸入野菜と国産野菜、それぞれの違いを知れば、心おだやかに選べるようになり、

不安に惑わされず、未来の自分へのプレゼントになるような食卓を整えられますぞ。

はじめに|国産と輸入の「本当の安全性」を知るために

「中国産の野菜は危険」

「やっぱり国産が一番安心」

そんな声を聞くと、不安になりますよね。

でも、結論から言うと、輸入野菜にもしっかりとした検査のルールがあり、

「すべてが危険」とは言い切れません。

ただ、国によって基準が違うから、注意が必要なのはたしかです。

そして、家族の安心を第一に考えるなら、「国産野菜を選ぶことが一番確実な方法」です。

私も40代のときに体調を崩したのをきっかけに

「おおむねヴィーガン生活」を始めて今年で7年目になります。

食卓に並ぶ食材を見直したら、体調もよくなり、

家族と過ごす時間をもっと楽しめるようになりました。

この記事では、輸入野菜と国産野菜の安全性をわかりやすくまとめて、

40代からの食卓にぴったりの「安心できる野菜の選び方」を紹介します。

野菜は、未来の自分と家族への大切なプレゼント。

ちょっとした工夫で、毎日の食事がもっと安心で豊かな時間になりますよ。

- 中国産だけでなく、世界からの輸入野菜のリスクと実際の状況

- 日本と海外で異なる農薬のルールや検査の仕組み

- 国ごとの規制の特徴(アメリカ・EU・アジア)

- 国産野菜の安全性と信頼できる理由

- スーパーや宅配でできる「安心できる選び方」

輸入野菜は本当に危険なの?

「輸入野菜は危ない」

「中国産は避けたほうがいい」

そんな話、聞いたことありませんか?

たしかに、ニュースやSNSではリスクが強調されがちで、不安になりますよね。

ここでは、よく言われるリスクや地域ごとの特徴、実際の違反事例を見ていきましょう。

特に心配されやすいのは、中国や東南アジアからくる輸入野菜です。

- 日本で使うことが禁止されている農薬が使われることがある

- 生産から流通までの管理体制が、国によってバラバラ

- 過去に残留農薬の違反が何度も報道された

こうした背景から、「アジア産=危険」というイメージが根強くあります。

ただし、全部が危険というわけではなく、国や野菜の種類によって状況は大きく違います。

アジア圏と比べると、アメリカやヨーロッパはちょっと違った特徴を持っています。

アメリカ

日本では使うのが厳しく規制されている農薬(グリホサートなど)を使うことがあります。

さらに、収穫後にカビや虫を防ぐために「ポストハーベスト農薬」を広く使うのが一般的です。

ヨーロッパ(EU)

EUは、農薬のルールが世界でもトップクラスに厳しい地域です。

危険かもしれないと疑われた農薬はすぐに使えなくなる仕組みがあり、

基準も細かく決まっています。

実際、ヨーロッパの機関の調査では、

野菜や果物の97%以上が基準値以下というデータが出ています。

つまり、「輸入=危険」とひとくくりにするのではなく、

どこで作られたかでリスクのレベルは大きく変わるんです。

ポストハーベスト農薬のリスクと選び方

ポストハーベスト農薬とは、収穫後にカビや害虫から守るために使われる薬剤のこと。

輸入の柑橘類やバナナ、小麦などに使われるケースがあります。

ただし、日本の法律では「残留基準を超えない限り流通できない」と決められているため、

市場に並ぶ時点で安全性は担保されています。

とはいえ「皮の内側まで浸透する可能性がある」と指摘される農薬もあり、不安を感じる人がいるのも事実です。

安心のための選び方ポイント

- 柑橘類などは、できるだけ国産を選ぶ

- 皮を食べない場合はリスクを減らせる(例:バナナ、オレンジ)

- 有機JASマークがついた輸入品を選べば、ポストハーベスト農薬は使われていない

完璧を求めると食生活が窮屈になりますが、「皮ごと食べたいものは国産」「輸入は有機マーク付き」などのシンプルな基準を作ると、安心して続けられますよ。

厚生労働省のデータによると、最近の輸入野菜の違反率はだいたい1%前後です。

でも、これには国や野菜の種類によって偏りがあります。

違反が多い: アジア圏(中国、ベトナム、タイなど)

主な理由:日本で禁止された農薬や、基準を超える農薬が使われたため

比較的少ない: 欧米(アメリカ、EU)

主な理由:日本で禁止された農薬が少なく、検査基準が厳しいため

このことからも、輸入野菜のリスクは、

「どの国から、どんな野菜が来たのか」で大きく変わることがわかります。

輸入野菜はどこまで検査されている?

「輸入野菜は危険」と言われる一方で、

「でも日本で売られているんだから安全なんじゃないの?」と思う人も多いですよね。

じつは、野菜が日本に入る時には、必ず検査が行われています。

でも、この検査には限界があるのも事実です。

ここでは、誰が、どこで検査しているのか、そしてその仕組みと限界を見ていきましょう。

輸入野菜の検査は、厚生労働省が担当しています。

港や空港の検疫所で、「輸入食品等モニタリング計画」に基づいて、抜き取り検査が行われます。

- 毎年、輸入される食品の約10%がチェックの対象

- 農薬や添加物、細菌など、いろんな項目を検査

- もし基準を超えていたら、その野菜は日本に入ることができず、捨てられるか送り主に返されます

つまり、「すべての輸入野菜を検査」しているわけではなく、

リスクが高い国や野菜に絞って重点的に調べているんですね。

国によって、農薬のルールはバラバラです。

日本では、残留農薬の基準が世界でもかなり厳しいレベルに設定されています。

これをポジティブリスト制度といいます。

一方で、中国やタイなど一部の国では、日本で禁止されている農薬がまだ使われている場合があります。

だから、「生産国ではOKでも、日本の基準ではアウト」というケースが起こるんです。

逆に、ヨーロッパ(とくにEU)では、日本よりもっと厳しいルールで農薬を管理していることもあります。

「海外=ゆるい」とは一概に言えないのが現実なんですね。

ここで知っておきたいのは、「検査をしても、リスクがゼロになるわけではない」ということです。

- 全部の野菜を調べるのではなく、一部を抜き取って検査しているから

- 使われる農薬の種類が多いと、検査項目から漏れてしまうことがある

- 違反が見つかっても、その国の他の野菜がそのまま流通してしまうこともある

また、アメリカなどで収穫後に使われる「ポストハーベスト農薬」は、

日本の基準を満たしていればOKとされています。

つまり、「禁止農薬は全部ダメ」という単純な仕組みではなく、

「基準を超えていないか」がチェックされているんです。

ここまでをまとめると、日本の検査はとてもしっかりしていますが、

「完璧ではない」と言えます。

ここで、国内と輸入野菜の違いを比べてみましょう。

| 項目 | 国産野菜 | 輸入野菜 |

|---|---|---|

| 検査主体 | 農林水産省・地方自治体 | 厚生労働省(検疫所) |

| 検査方法 | 生産段階での指導+市場での抜き取り検査 | 輸入時のモニタリング検査(抜き取り) |

| 農薬基準 | 日本の厳しい基準に基づく | 日本の基準に合うものだけ流通 |

| リスク要因 | 農家さんの使用方法の違い | 生産国の基準の違い、抜き取り検査の限界 |

| できること | 有機・減農薬、産地表示を確認 | 輸入国や野菜のリスクを知って選ぶ |

国産野菜はなぜ安心?信頼できる3つの理由

「やっぱり国産がいい」と思うのは、どんな理由からでしょうか?

そこには、国が定めた厳しいルールや、生産者さんの努力があります。

ここでは、国産野菜がなぜ安心なのか、3つの理由を解説します。

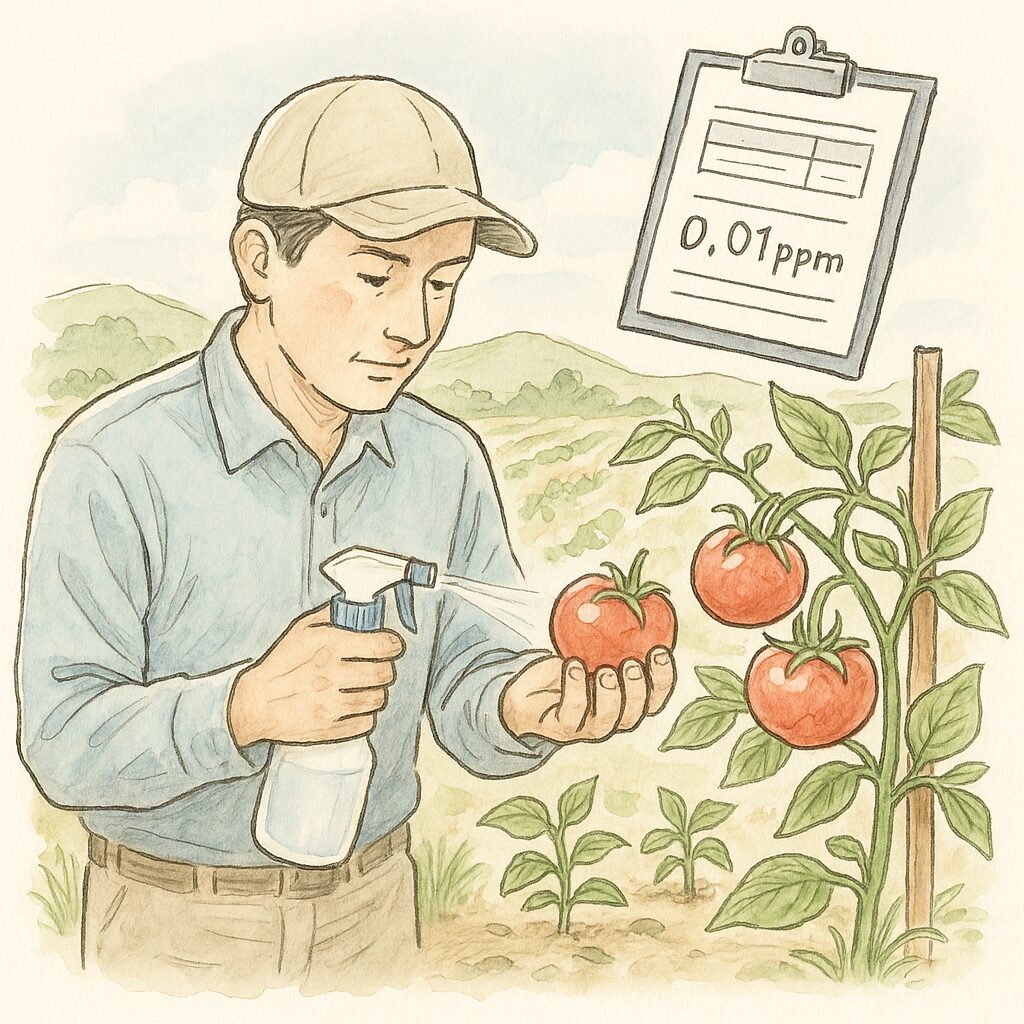

日本では、

「どの農薬を、どの野菜に、いつ、どれくらいまで使っていいか」

が法律で細かく決まっています。

これを残留農薬基準(ポジティブリスト制度)と呼び、1種類でも基準を超えたら販売はできません。

たとえば基準値は「1kgの野菜に0.01ppm」といったごくわずかな量。

この厳しさは世界的に見てもトップレベルです。

さらに、農家さんには「いつ、どんな農薬を使ったか」を記録する義務があり、

自治体や農協が抜き打ちでチェックもしています。

つまり国産野菜は、「農薬がゼロ」ではないけれど、「どこまでなら安全か」という線引きを国が厳しく決められており、

そのルールの中で管理されているんです。

国産野菜の中でも、もっと安心を求めるなら「有機JAS」や「減農薬栽培」を選ぶのがおすすめです。

有機JAS

化学合成の農薬や肥料を原則使わず、3年以上農薬を使っていない畑で育てられます。

国の認証マーク(有機JASマーク)がついているので、ひと目でわかります。

減農薬栽培

「いつもより農薬の使用回数を5割以下に減らした」など、具体的な数値基準があります。

スーパーでは「特別栽培農産物」と表示されていることが多いです。

「有機=完全に無農薬」ではないので注意が必要ですが、化学合成の農薬を極力避けたい人や、

小さなお子さんがいる家庭には安心材料になるはずです。

ラベルの意味を知っておくと、納得して野菜を選べます。

最近はスーパーだけでなく、ネットや宅配でも「誰が作ったか分かる野菜」が増えました。

生産者さんの名前や顔が見えると、なんだか安心できますよね。

- 農家さんのプロフィールがわかる

- 栽培方法や農薬の使い方が公開されている

- 作り手のこだわりを知ることで信頼が生まれる

「作った人の顔が見える」って、国産ならではの大きなメリットです。

食卓に並ぶ野菜が、ただの商品ではなく「人の手から届いたもの」だと感じられるのは、安心につながります。

国産、有機JAS、減農薬農法、輸入野菜の違いを一覧で見てみましょう。

| 項目 | 国産野菜(慣行栽培) | 有機JAS野菜(国産) | 減農薬農法 | 輸入野菜 |

|---|---|---|---|---|

| 農薬 | 日本の厳格な基準内での使用 | 化学合成農薬は原則不使用(天然由来は一部OK) | 従来より農薬の使用回数を5割以下に減らす | 生産国の基準によるが、日本の基準に適合したもののみ流通 |

| 検査 | 生産地での抜き打ち検査、市場でのチェック | 国が認証した機関が年1回以上検査 | 自治体や第三者機関の確認がある場合も | 輸入時の抜き取り検査(モニタリング) |

| 安全性 | 厳しく管理されているが、農家さんによって差がある | 基準が明確で安心感が高い | 慣行栽培より安心感が高いが、完全無農薬ではない | 国によってリスクの差が大きい |

| 価格 | 安定していて比較的安価 | 高め | やや高め | 幅広い価格帯 |

| 特徴 | 新鮮で手に入りやすい | 環境にも優しく、安心して食べられる | 農薬を減らした「中間的な選択肢」として人気 | 手頃な価格のものが多いが、リスク差が大きい |

こうして見ると、どの野菜にもメリット・デメリットがあります。

どれを選ぶかは、あなたの価値観次第です。

国産野菜をどう選ぶ?安心できる買い方

国産野菜の良さを知っても、「実際にどうやって選べばいいの?」と迷うことは多いですよね。

ここでは、スーパーや宅配サービスなど、毎日の買い物で役立つヒントをまとめました。

スーパーでの買い物は、ちょっとした意識で安心度がグッと上がります。

- 産地表示を必ず見る

国産かどうかだけでなく、県名まで見ておくと「地元で採れたもの=新鮮」な野菜を選べます。 - 旬の野菜を優先

冬にトマトやキュウリを選ぶよりも、大根やほうれん草など旬のものを。

栄養価も高く、価格も安定しています。 - 「特別栽培農産物」マークに注目

農薬や化学肥料の使用を慣行栽培の半分以下に減らした農産物に表示されるマーク。

これも安心材料の一つになります。

こうしたポイントをチェックするだけで、「なんとなく選ぶ」から「納得して選ぶ」に変わります。

「スーパーの野菜は産地しかわからないから不安…」という人には、宅配やCSA(地域支援型農業)が頼りになります。

有機・無農薬に特化した宅配

オイシックス、大地を守る会、らでぃっしゅぼーやなどは、有機や減農薬の基準を満たした野菜を届けてくれます。

検査結果や生産者さんのコメントが公開されることもあり、透明性が高いのが特徴です。

CSA(地域支援型農業)

農家さんと直接つながって、定期的に「旬の野菜セット」が届く仕組みです。

スーパーでは見かけない珍しい野菜に出会える楽しみもあります。

当ブログでは、朝穫り新鮮 産地直送無農薬野菜

![]() をおすすめしています。

をおすすめしています。

値段はスーパーより少し高めですが、「安心感」「生産者とのつながり」「未来の健康」を考えれば、十分に価値があります。

F1品種と在来種、知っておきたい違い

普段はあまり意識しませんが、野菜の「種」にも種類があります。

F1品種

形や味がそろいやすく、大量生産に向いている種です。

スーパーに並ぶ多くの野菜がこれ。

デメリットは「種を採って翌年まけない」こと。

毎年、種を企業から買う必要があります。

在来種

地域で昔から受け継がれてきた種。

個性があり、栄養価や味が豊かです。

流通量は少ないので、直売所や宅配サービスで見つけるのがおすすめです。

在来種を選ぶことは、「食の多様性を守る」ことにもつながります。

もし宅配を利用するなら、在来種が入っているかチェックしてみるのも楽しいですよ。

よくある質問(FAQ)

- 輸入野菜って全部危険なのですか?

- いいえ、全部が危険というわけではありません。

しかし、「農薬のルール」や「管理体制」が国によって違うため、リスクの差があるのは事実です。

日本に入るときは必ず検査を受けていますが、違反がゼロではないので、「どの国からどんな野菜が来ているか」を知って選ぶことが安心につながります。

- ポストハーベスト農薬は必ずかかっているのですか?

- 必ずではありません。

たとえば、柑橘類やバナナなど長距離輸送される果物には使われることがありますが、葉物野菜などには基本的に使われません。

「ポストハーベスト=収穫後にカビや虫から守るための処理」と覚えておけばOKです。

気になる場合は、「国産」や「無農薬表示」のあるものを選ぶと安心です。

- 値段が高い国産を選ぶ意味はある?

- 大いにあります。

国産は農薬の基準が厳しく、流通も短いので新鮮で栄養価が残りやすいのが特徴です。

病気になって医療費がかかることや、体調不良で活動できないロスを考えれば、多少高くても結果的には経済的です。

「未来の自分へのプレゼント」だと考えれば、納得して選べます。

- 家族の食事でどこまで気をつければいい?

- 完璧を目指す必要はありません。

たとえば「普段は国産を選ぶけど、外食では気にしすぎない」といったバランス感覚が大切です。

子どもや高齢の家族がいるときは国産や有機を優先する、というシンプルなルールで十分。

小さな工夫の積み重ねが、長い目で見て大きな安心につながります。

おわりに|国産を選ぶことは未来の自分へのプレゼント

輸入野菜のリスクや検査の仕組み、国産野菜の強みについて見てきました。

ここまで読んで、「やっぱり国産を選ぶのが安心だな」と感じた方も多いと思います。

もちろん、価格や手に入りやすさの問題もありますよね。

それでも私は、国産野菜を選ぶことは「未来の自分と家族への投資」だと考えています。

- 病気になりにくく、医療費を減らせる

→ 長い目で見れば経済的にプラス - 健康な時間が延びる

→ もっと元気に毎日を楽しめる - 食卓に安心感が生まれる

→ 心が満たされて、ストレスが減る

毎日の買い物は、小さな選択の積み重ねです。

その積み重ねが、5年後、10年後の健康や生活の質を大きく左右します。

多少高くても、それは「未来の自分へのプレゼント」。

今日の食卓で選んだ一品が、あなたや家族の体を支え、安心を届けてくれる。

そう思えば、国産野菜を手に取る意味がもっとはっきり見えてくるはずです。

さあ、今日からどんな野菜を選びますか?