アラカン紳士さん、どうしてかしら…?

わたくし、ヴィーガン生活をしているだけなのに、

“偽善だ”“矛盾している”なんて言われてしまうのです。

不安でございますわ。

マダム、それは世の常。

人は理解できぬものに“矛盾”の烙印を押すものです。

されど真実はもっと優雅で単純ですぞ。

まあ!そう言われると心が軽くなりますわ。

でも…矛盾をどう説明すれば良いのかしら?

安心されて下さい。

矛盾の背景を知り、おおむねヴィーガンの視点で語れば、

人の心も和らぐのですぞ。

はじめに|「ヴィーガンは矛盾?」と言われたときの向き合い方

「ヴィーガンは矛盾している」

「結局は偽善だ」

と言われて、戸惑ったことはありませんか?

私自身も、ヴィーガン生活を始めた頃、

こうした批判や誤解に直面して悩んだ経験があります。

おおむねヴィーガン生活を7年間続ける中で学んだのは、

「完璧を求めなくていい」ということです。

害獣駆除や環境負荷の問題など、

世の中には避けられない矛盾が存在します。

けれど、それを理由に立ち止まってしまえば、

より良い選択は広がりません。

この記事では、「ヴィーガンはなぜ矛盾していると見られるのか?」

という疑問を整理しながら、よくある批判を科学的・社会的に解説します。

その上で「おおむねヴィーガン的視点」として、やさしい選択の仕方を提案します。

- ヴィーガンが「嫌われる」背景

- 植物も命なのに、なぜ動物を優先するのかという矛盾の整理

- 害獣駆除や農業とヴィーガンの関係

- アーモンド・輸送・代替肉など環境や加工食品の批判の真実

- 「おおむねヴィーガン的視点」で実践するやさしい生き方

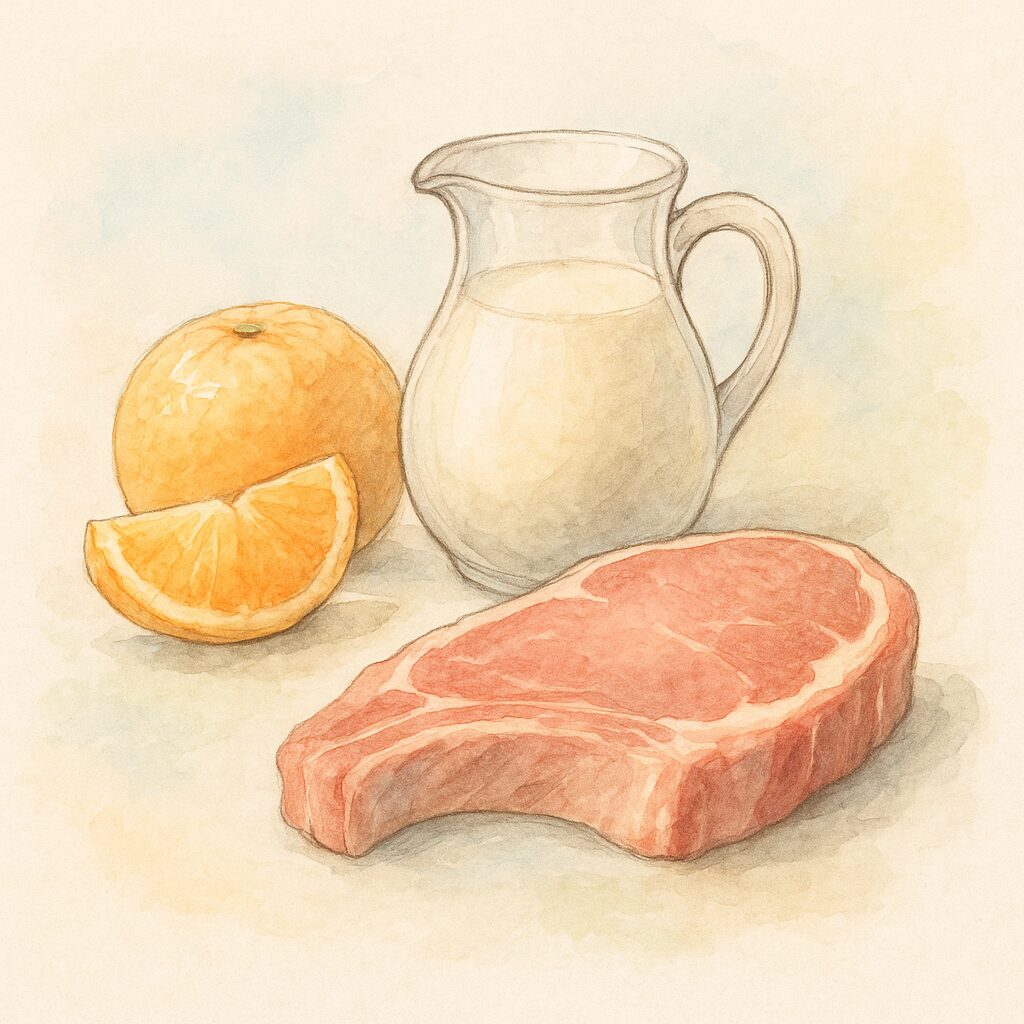

植物も生きているのに動物だけ守るのは矛盾?

「動物は守るのに、植物は食べる。それっておかしくない?」

とよく言われます。

一見もっともらしく聞こえるだけに、どう答えればいいか迷ってしまう人も多いでしょう。

批判する人がよく口にするのは次のような意見です。

- 植物も生きているのだから、それを食べるのは矛盾している

- 動物はかわいそうで、植物は食べて良いというのは勝手な線引きだ

- 命の価値を広げれば、腸内細菌だって生きている存在ではないか

こうした視点で「ヴィーガンは都合よく動物だけ守っている」と受け止められることがあります。

科学的に見ると、植物には神経や脳がなく、

痛みを感じる仕組みは確認されていません【参考:日本植物生理学会】。

一方で、動物は神経系を持ち、

苦しみや恐怖を感じる行動や生理反応が観察されています【参考:欧州食品安全機関 2017年報告】。

つまり「強く苦しみを感じる存在を優先して守る」という考え方には、根拠があります。

命を突き詰めて考えると、植物も細菌も含めて「すべてが命」になり、

人が生きること自体が矛盾に思えてしまいます。

だからこそ、どこに線を引くかは自分の心が決めてよいのです。

私は「強く苦しみを感じる存在をまず大切にしよう」と思っていますし、

それで十分だと感じています。

完璧を求めなくても、できる範囲で配慮すること。

それ自体が、やさしい選択につながります。

害獣駆除がある限り動物保護は不可能?

「農作物を守るために害獣を駆除するのだから、

動物を一切殺さないなんて無理じゃない?」とよく言われます。

確かに現実の農業では避けられない問題だけに、

ヴィーガンを目指す人にとって悩ましい指摘です。

批判する人の意見は、以下のものが多いです。

- シカやイノシシを駆除しないと農業は成り立たない

- 農作物を食べる以上、動物を殺すことから逃れられない

- 「動物を守る」と言いつつ、結局は人間の都合で殺しているのでは?

こうした声は「結局ヴィーガンも矛盾だらけ」と見なされる根拠に使われます。

農林水産省の統計によれば、

日本の農作物被害は毎年150億円以上にのぼります。

シカやイノシシ、カラスなどによる被害で、

農業者の生活が脅かされているのが現実です【参考:農林水産省 令和5年度 野生鳥獣被害状況】。

そのため防護柵や追い払い、時には捕獲などの対策は避けられません。

ただし近年は、非致死的な方法(電気柵や香り・音による忌避、生息地管理など)を活用して、

犠牲を減らす取り組みも進んでいます。

つまり「ゼロにできない」のは事実ですが、「最小限に減らす工夫」は可能なのです。

人間の営みと野生動物のせめぎ合いは、避けられない現実です。

だからこそ大切なのは、やむを得ない犠牲を最小限にする努力だと思います。

私自身は「駆除は仕方ないからこそ、日々の食事では動物性を減らす」と決めています。

「ゼロにできないから無意味」ではなく、「少しでも減らせるなら価値がある」という考え方です。

そう考えれば、罪悪感に縛られるよりも軽やかに実践を続けられます。

アーモンドや輸送の環境負荷は矛盾では?

「アーモンドやアボカドは大量の水を使う」

「海外からの輸送で環境に悪い」

そんな批判を聞いたことはありませんか?

環境を大切にしたいから選んだのに、

「逆に環境の負担になっている」と言われれば戸惑ってしまいますよね。

よくある批判の声は以下のとおりです。

- アーモンドやアボカドは水の使用量が多い作物で、環境に負担をかけている

- 長距離輸送される輸入品は「フードマイル」が大きく、地球温暖化を助長している

- ヴィーガンは環境配慮を掲げながら、実際は逆の行動をしているのでは?

こうした意見は「ヴィーガンは理想と現実がずれている」という印象につながります。

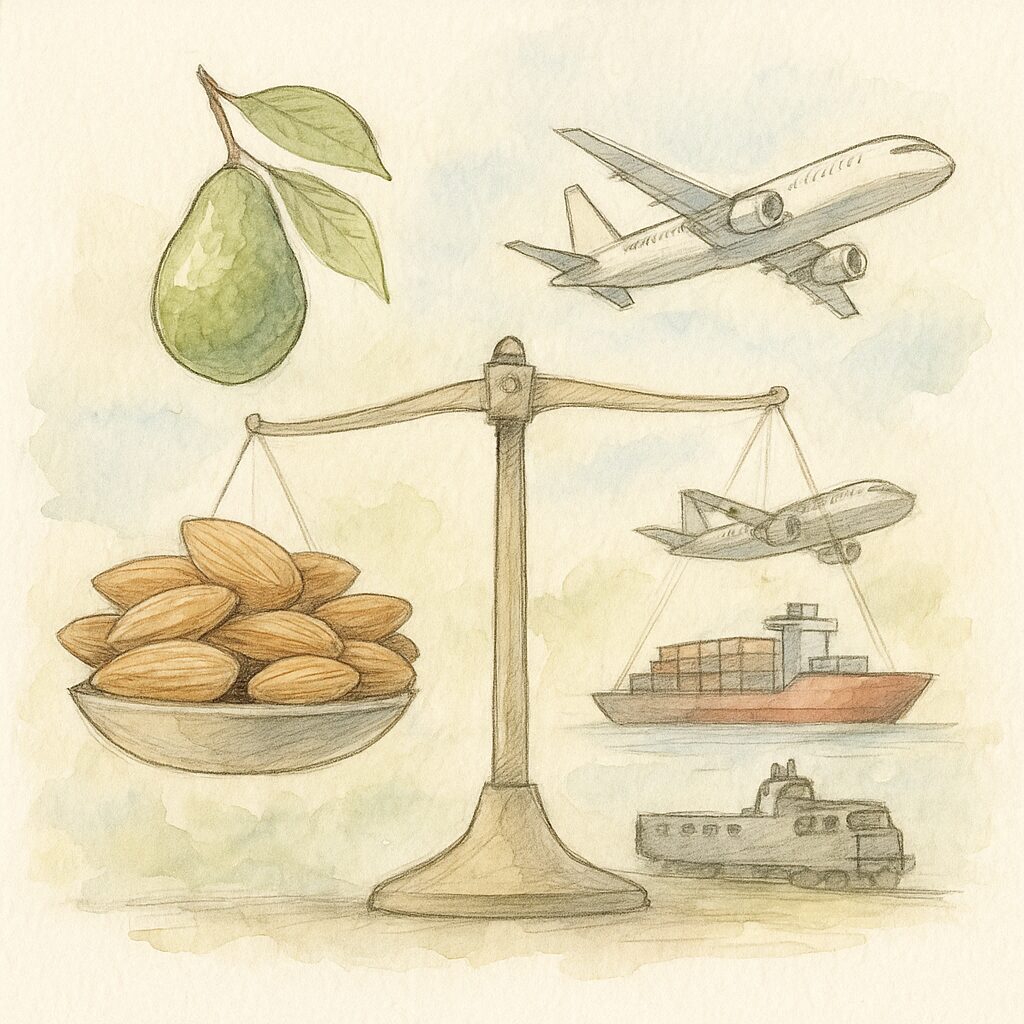

確かにナッツ類は水の使用量が多いですが、アーモンドだけが突出しているわけではなく、

他の果樹や堅果類とも同程度です【参考:カリフォルニア水資源局レポート】。

また輸送の環境負荷(フードマイル)は食料システム全体の2割程度を占めるとされますが【参考:Nature Food 2022】、

その多くは航空輸送に依存した場合です。

船や鉄道を利用すれば環境負荷の影響は大きく抑えられます。

つまり、環境への影響は「食材そのもの」よりも「生産方法」と「輸送手段」の違いが大きいのです。

環境への負担をゼロにすることはできません。

大切なのは、選び方を工夫して負担を減らすことです。

私は「旬のもの・地元のものを優先」「空輸品はなるべく避ける」と心がけています。

それだけで環境への影響は大きく減らせますし、食卓も季節感が出て豊かになります。

「全部が完璧じゃなくても、工夫で変化を生み出せる」、

そう考えれば、矛盾に振り回されずにヴィーガンを続けられます。

空輸の食材を見分けるちょっとしたコツ

「空輸は環境に負担が大きい」と聞いても、

どれが空輸なのか分かりにくいですよね。

実は、スーパーで空輸品を避けるための見分け方があります。

ベリー類、アスパラ、チェリー、マンゴーなど、

鮮度が命の果物や野菜は空輸されることが多い。

旬を外れて出回る輸入果物(冬のマンゴーなど)は空輸の可能性大

価格が極端に高い生鮮品は輸送コストのかかる空輸ルートが多い

逆に、冷凍・缶詰・ドライ加工品はほとんどが船便輸送です。

全部を調べるのは難しいので、「国産や旬のものを優先する」だけでも自然に空輸品を減らせます。

環境にもやさしいし、食卓に季節感も生まれて一石二鳥です。

代替肉は加工食品だから不自然?

「環境のために代替肉を選んでいるのに、結局は添加物だらけの加工食品じゃないの?」

そんな声を聞くと、体にも良くないのではと不安になる人も多いでしょう。

批判する人の意見はこんな感じです。

- 代替肉は加工度が高く、自然な食事とかけ離れている

- 健康やナチュラル志向を掲げながら、人工的な食品を食べるのは矛盾している

- それなら普通の肉を少しだけ食べる方がいいのでは?

こうした見方は「ヴィーガンは結局、不自然な食品に頼っている」という印象を与えます。

確かに代替肉は加工度が高い製品が多いです。

ただし研究によれば、動物性食品に比べて温室効果ガスの排出や土地・水の使用量は大幅に少ないことが示されています【参考:Poore & Nemecek, Science 2018】。

また、栄養面ではタンパク質や鉄分を補えるよう設計されており、

「毎日大量に食べる主食」ではなく、「肉を減らすための便利な選択肢」として位置づけられています。

つまり「完全に自然ではないが、環境や動物負担を減らすには役立つ」という立ち位置なのです。

私は代替肉を「毎日食べるもの」とは考えていません。

ふだんは豆、野菜、雑穀を中心に食べつつ、

時々どうしてもお肉が必要な料理を作りたいときの代替品として使います。

そうすれば無理なく楽しめるし、家族との食卓でも取り入れやすいからです。

完璧さを目指すよりも、「必要なときに助けになる選択肢」として代替肉を利用する。

その柔らかさが、長く続けられるコツです。

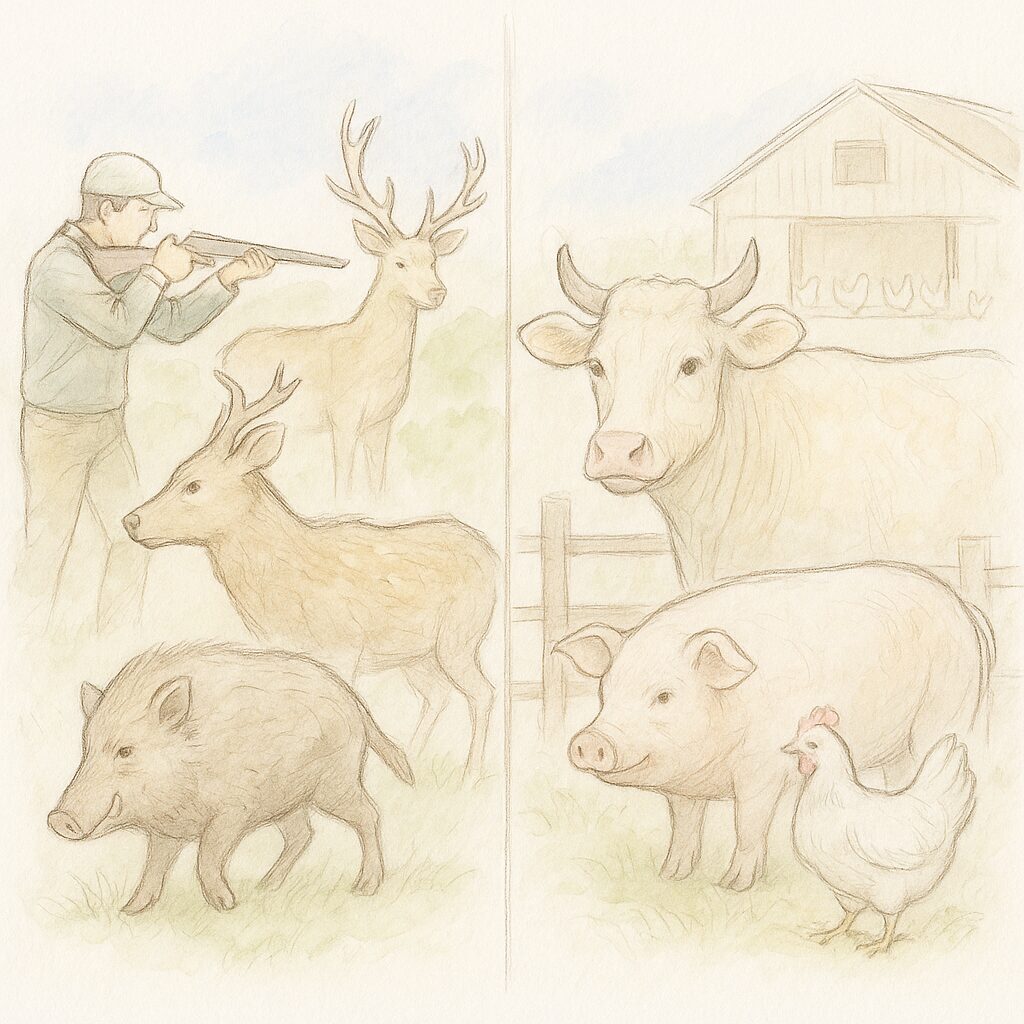

畜産と害獣駆除は同じじゃないの?

「結局どちらも人間の都合で動物を殺しているのだから、

畜産も害獣駆除も同じじゃない?」

そんな指摘を受けると、言葉に詰まってしまうことがあります。

批判する人の意見はこうです。

- 畜産は人間のために動物を飼い、最後には殺して食べている

- 害獣駆除も農作物や人間の生活を守るために動物を殺している

- どちらも「人間中心の都合」であり、結局は同じではないか

この見方だと「ヴィーガンは畜産だけを悪者にしている」ということになります。

農林水産省の統計によれば、

日本では毎年およそ100万頭以上のシカやイノシシが駆除されています。

【参考:農林水産省「野生鳥獣被害防止対策」2023】

一方で国内の畜産では、牛・豚・鶏など数億頭単位の動物が、毎年飼育・屠殺されています。

【参考:農林水産省 畜産統計】

両者は「命を奪う」という点では同じですが、

規模や仕組み、目的は大きく異なるのです。

畜産は「人間の消費のために動物を繁殖させて殺す」構造であるのに対し、

害獣駆除は「農作物や暮らしを守るための最小限の対応」として行われています。

非致死的な方法も研究されており、電気柵・防護ネット・音や匂いによる忌避剤、

さらには作物の品種転換などが実践されています。

ただし、それだけで動物の処分がゼロになるわけではなく、

現状では一部の地域で駆除が必要とされています。

私は「完全に無くすのは難しい」と認めつつ、

犠牲を最小限に減らそうとする工夫や取り組みを応援することに意味があると思います。

だからこそ、日常の食卓では「避けられる畜産物を減らす」ことに価値があります。

“避けられない犠牲は最小限に、避けられる犠牲は積極的に減らす”。

その姿勢が、おおむねヴィーガンという生き方につながっているのです。

完璧を求めれば何もできなくなるという矛盾

ヴィーガンを実践しようとすると、必ず矛盾にぶつかります。

そのたびに「やっぱり全部できないから意味がないのでは?」

と落ち込む人も少なくありません。

よくある意見はこうです。

- 100%ヴィーガンなんて無理なんだから、やる意味がない

- 農業でも動物は犠牲になるのに、矛盾している

- 完璧じゃなきゃ意味がないなら、最初からやらない方がいい

このような指摘は「ゼロか100か」の極端な考え方に基づいています。

実際には、完璧を目指さなくても大きな効果があります。

例えば2018年の国際的な研究では、

肉や乳製品を減らすだけで食生活による温室効果ガス排出を最大73%削減できると報告されています

【参考:Poore & Nemecek, Science 2018】。

つまり「少し減らす」だけでも、環境や動物への負担は確実に小さくできるのです。

私は「完璧を求めればヴィーガンは続かない」と感じています。

だからこそ、「できる範囲でやる」ことに意味があると思うのです。

お肉を毎日食べていた人が週に1度減らすだけで、大きな前進です。

小さな選択が積み重なれば、社会全体も少しずつ変わっていきます。

矛盾にとらわれて動けなくなるよりも、できることから軽やかに実践することが大切です。

おおむねヴィーガンは、そのためのやさしい道しるべなのです。

パレートの法則で考える「おおむねヴィーガン」

経済学でよく知られる「パレートの法則(80:20の法則)」は、

全体の成果の80%は、20%の取り組みで生まれるという考え方です。

この考え方を食生活に当てはめると、

毎日の肉や乳製品をほんの少し減らすだけで、大部分の環境負荷を減らせることになります。

実際、研究でも肉や乳製品を減らすだけで

温室効果ガス排出を大幅に削減できると報告されています。

つまり「100%ヴィーガンでなければ意味がない」のではなく、

20%の工夫で80%の効果を出せるのです。

「完璧でなくても、できる範囲でやる」ことに、大きな意味があるとわかりますね。

ヴィーガンはプライベートな選択であり、他人に強要すべきではないという矛盾

「ヴィーガンは押し付けがましい」

「価値観を強要してくるから嫌だ」

そんな声を聞いたことはありませんか?

せっかく良いことをしているつもりでも、

伝え方ひとつで反発を招いてしまうことがあります。

批判する人の声はこうです。

- ヴィーガンは他人に価値観を押し付けている

- 食べたいものを選ぶ自由を奪っている

- 動物を大事にと言いながら、人の気持ちには配慮していないのでは?

このような意見から、

「ヴィーガンは自己矛盾している」と見られてしまうことがあります。

実際には、ヴィーガンのほとんどは静かに自分の生活の中で実践している人たちです。

アメリカやイギリスの調査では、

積極的に抗議活動やデモに参加する層は1割未満とされています。

【参考:Faunalytics, 2019「Animal Tracker」】

つまり「声の大きな活動家」が目立っているだけで、

9割以上の人はごく普通に、自分のためや家族のために選んでいるのです。

さらに心理学の研究でも、

人は「強要される」と自然に反発してしまうことが分かっています。

【参考:Brehm, 1966, Reactance Theory】

つまり嫌われる原因は「ヴィーガンであること」そのものではなく、

一部の過激な伝え方にあると言えるでしょう。

私はヴィーガンをとても個人的な選択だと思っています。

だからこそ、人に押し付けるのではなく、

自分が心地よく実践することに意味があるのです。

家族や友人と食卓を囲むときも「一緒に楽しむ」ことを大切にしながら、

自分なりの選び方を続ければ十分です。

完璧を目指さなくても、自分の範囲でやさしい選択を積み重ねることこそが、

おおむねヴィーガンという生き方につながります。

【ここまでのまとめ】

| よくある矛盾の指摘 | データや事実 | ポイント |

|---|---|---|

| 植物も命では? | 植物に神経・脳はなく痛覚は確認されていない | 苦しみを感じる存在から配慮 |

| 害獣駆除も動物を殺している | 年間100万頭規模。ただし畜産は数十億頭 | 規模と仕組みが全く異なる |

| アーモンドや輸送で環境負荷 | 船便なら影響は限定的。畜産の負担が圧倒的に大きい | 国産・旬を選ぶ工夫で軽減 |

| 代替肉は不自然 | 環境負荷を大幅に削減。毎日でなく時々使えば◎ | 道具として活用 |

| 完全にできないなら無意味 | 肉を減らすだけで温室効果ガス73%削減 | 小さな一歩にも意味がある |

よくある質問(FAQ)

- ヴィーガンは結局サプリや加工品に頼っていて不自然では?

- 確かにビタミンB12などはサプリで補う必要があります。

でもそれは「不自然」ではなく、現代社会の工業化された食環境に合わせた工夫です。

実際、畜産動物にも飼料としてB12サプリが与えられており、

私たちが肉から摂っているB12も元をたどれば人工的に補われたものです。

- ヴィーガンが増えると畜産業者の仕事がなくなるのでは?

- 確かに畜産業への依存は大きな課題です。

しかし既に欧米では、畜産農家が補助金を受けて植物栽培に転換した例もあります。

変化は一夜には起きませんが、産業も時間をかけて新しい方向にシフトできる現実があります。

- 人類は肉を食べて進化したのだから、肉食は自然なのでは?

- 祖先が肉を食べていたのは事実です。

脳の発達に役立ったとも言われます。

でも考古学や人類学の研究では、主食は穀物やイモなど植物性食品が中心だったことが分かっています。

肉は“時々食べられるごちそう”に近く、人類は本来「植物中心+時々肉」という雑食スタイルでした。

現代では植物から十分に栄養がとれるため、過去の習慣が「今も肉を食べ続ける理由」にはなりません。

- ヴィーガンはお金がかかる贅沢なライフスタイルでは?

- 確かに代替肉や特別な商品は高価なことがあります。

でも、豆、米、芋、野菜などを中心にすればむしろ節約につながります。

「お金がかかる」と思われるのは“選び方”の問題であって、ヴィーガンそのものではありません。

- 「1人がやっても意味ない」と言われるけど?

- そんなことはありません。

研究によれば、肉や乳製品を減らすだけで食生活による温室効果ガス排出を最大73%削減できると報告されています【Poore & Nemecek, 2018】。

小さな一歩が積み重なれば社会全体を動かす力になるのです。

おわりに|矛盾にとらわれず、できることから始めよう

ヴィーガンを選ぶと、必ず「矛盾している」と言われ悩むことがあります。

でもそれは、あなたが世界のことを真剣に考えている証拠でもあります。

矛盾は、どんな生き方にもつきものです。

大切なのは「できることを少しずつ選んでいく」こと。

完璧じゃなくても、その一歩に価値があります。

おおむねヴィーガンという生き方は、

自分や他者を責めずに、やさしい選択を積み重ねられる道です。

そのやさしさは、きっと周りの人や未来の世代にも伝わっていきます。

人生で今日がいちばん若い日。

矛盾に振り回されるより、あなたの心が納得できる線を引いて、軽やかに実践する。

その姿こそが、最も気高く、美しい生き方なのだと思います。