アラカン紳士さん、『ハラリ』ってお名前、最近よく耳にするんですのよ。

もしかして貴族界の新星かしら?

マダム、残念ながら舞踏会にはいらっしゃいません。

彼は歴史を語る哲学者でございます。

まあ、それはそれで魅力的。

でもその方、ヴィーガンと聞きましたわ。

そのとおりです。

彼はサピエンスの歴史を紐解く中で、ヴィーガンになることを決断したのですぞ。

はじめに

60歳に近くなると、健康のこと、地球環境のこと、そして「これからの生き方」について、ふと立ち止まって考えることが増えてきますよね。

そんな中、「ヴィーガン」という言葉が気になることもあるかもしれません。

だけど、どこか遠い話、自分には関係ないものに感じてしまうことも。

でも、もしあの世界的ベストセラー『サピエンス全史』の著者、ユヴァル・ノア・ハラリがヴィーガンだとしたらどうでしょう。

それも、流行りや健康目的ではなく、深い倫理的な理由からだったとしたら?

今回は、知性の塊のようなハラリが、なぜヴィーガンになったのか――その背景を、やさしく掘り下げていきたいと思います。

- ユヴァル・ノア・ハラリについて

『サピエンス全史』の著者であり、「人類とは何か?」をやさしい言葉で問いかける知の案内人。 - ハラリがヴィーガンになった経緯

人間と動物の歴史を見つめ直す中で、動物たちへの思いやりに目覚めた。 - 家畜は“自然”ではなく、人間の都合で作られた存在であること

現代の家畜は、自然界には存在しないほど改良され、苦しみを背負って生きている。 - 食の選択は、未来へのやさしい行動になりうる

ヴィーガンは流行ではなく、知性とやさしさでできた選択肢。アラカン世代だからこそ、自分らしい一歩を選べる時期。

ハラリってどんな人?

「ハラリがヴィーガン?」と聞いて意外に思う方も多いかもしれません。

でも、彼の思考の中には私たちの価値観を見直す大きなヒントが詰まっています。

まずは、彼がどんな人物なのかを簡単にご紹介します。

ユヴァル・ノア・ハラリは、イスラエル出身の歴史学者です。

彼は専門的な歴史研究をする一方で、「人間とは何か?」「社会とは?」「未来はどうなる?」といった大きなテーマを一般の人にも分かりやすく語ることで知られています。

代表作『サピエンス全史』は、全世界で数千万部を超えるベストセラーです。

バラク・オバマ元大統領やビル・ゲイツ、マーク・ザッカーバーグなど、多くの著名人も推薦しています。

彼の歴史を超俯瞰する洞察力は、世界中で注目されています。

『サピエンス全史』とは何か

この本は、一言でいえば「私たちホモ・サピエンスの通史」です。

人類がどのようにして地球上に広がり、他の動物を支配し、社会や宗教、経済のしくみを作り上げてきたのか――そんな壮大な流れを、やさしい言葉で語っています。

最大の特徴は、「当たり前」を疑う視点です。

たとえば、私たちが信じる「お金」や「国家」も、ハラリに言わせれば“フィクション”にすぎません。

でも、その“想像の物語”を信じることで、私たちは大規模な社会を築き、繁栄してきました。

こうした視点を持つことで、私たちと動物との関係にも新しい光を当てました。

ハラリがヴィーガンになった理由

ハラリがヴィーガンになったのは、『サピエンス全史』の執筆を通して得た「気づき」がきっかけでした。

何千年にもわたる人類の歴史をたどる中で、彼はある事実に愕然としたのです。

それは、人類が動物を単なる“資源”として扱ってきた、という現実でした。

ハラリは言います。

「現代の畜産業は、人類史上もっとも多くの苦しみを生み出しているかもしれない」

これは決して誇張ではありません。

私たちは毎日のように肉や卵、乳製品を食べています。

その背景には、想像を超える数の動物たちの苦しみがあると、彼は見抜いたのです。

特に現代の畜産は、効率や利益を最優先にした“工業型”が主流です。

狭い檻の中で一生を終える豚や鶏、過剰な搾乳を受ける乳牛。

それらの命は、あたかも「部品」のように扱われています。

さらに彼はこうも指摘しています。

「私たちは自分が善良であると思いたいが、その一方で、食卓の上にあるものがどこから来たかを見ようとしない」

つまり、善悪の判断以前に、まず「事実に向き合うこと」が求められているというのです。

ハラリは、自分が書いた歴史から逃げることはしませんでした。

だからこそ、「知ったからには、行動しなければならない」という決意に至ります。

彼の選択は、声高な主張でも、感情的な拒否でもありません。

静かで理性的な“倫理的な態度”です。

その結果が、ヴィーガンという生き方だったのです。

畜産の現実:自然には存在しない“家畜”

「牛」「豚」「鶏」といった動物たちは、私たちにとって身近で、どこか“昔からいる存在”のように感じられますよね。

けれど、ハラリはそれを大きな誤解だと言います。

実際には、現代の家畜たちは人間が数百年、あるいは数千年かけて“都合よく改造してきた存在”です。

たとえば、ブロイラーと呼ばれる食肉用の鶏は、たった数週間で胸肉が異常なほど発達するよう品種改良されています。

そのため骨が重さに耐えられず、立つことさえできなくなる個体も少なくありません。

同様に、乳牛も人間のために乳を大量に出すよう改良されてきました。

その結果、体への負担は大きく、炎症や感染症に悩まされることも多いのです。

これらの生き物は、自然界には存在しえない、いわば“人為的にデザインされた動物”です。

動物らしい行動や本能を発揮する余地すらなく、機械のように管理され、利用される――そうした現実が、現代の畜産にはあるのです。

ハラリは、この状況を「動物の感覚や意識をまったく考慮しないシステム」として、強く問題視しています。

見た目には“命”を扱っているはずなのに、実際の運用は“モノ”と変わらない。

それが、私たちが日常で向き合っている家畜の姿なのです。

このような現実を知ったとき、私たちは初めて「これは本当に自然なことなのか?」と立ち止まって考えることができます。

そしてそこから、“食”や“動物”に対する新しい見方が生まれてくるのかもしれません。

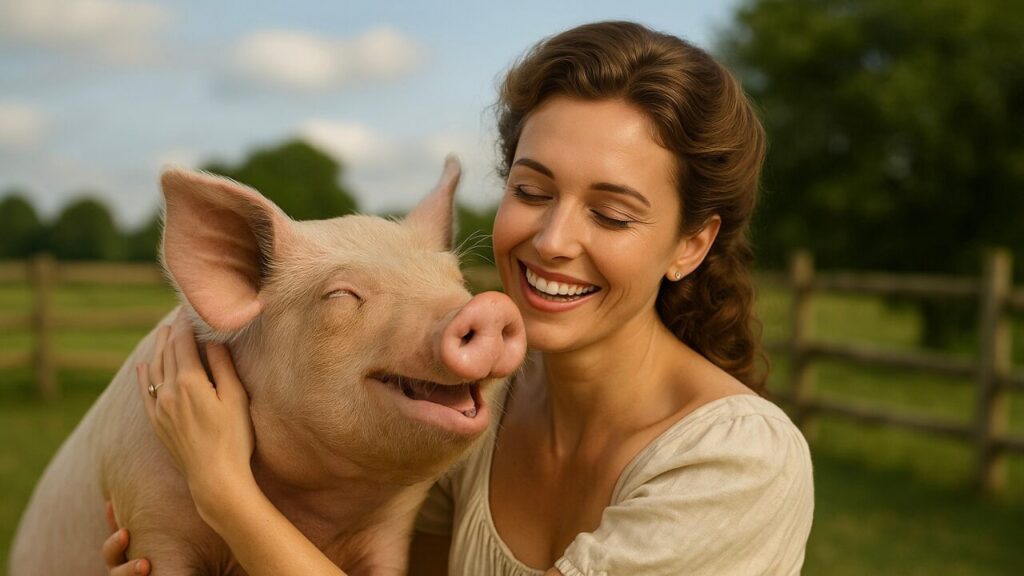

🐷 名前をつけたら食べられない?

ヴィーガン淑女👩:

アラカン紳士さん、先日うちの孫が、子豚の絵を見て「ポンタ」と名を授けましてよ。

アラカン紳士👨🦰:

なんと、愛らしいお名でございますな、マダム。

ヴィーガン淑女👩:

ところがその晩、食卓に豚の生姜焼きが並びまして……

「これってポンタじゃないよね?」と、眉をひそめたのです。

アラカン紳士👨🦰:

おお……それは、なかなか胸に迫るひと言ですな。

お孫様、召し上がらなかったので?

ヴィーガン淑女👩:

ええ、菜のみを静かに召し上がり、肉には箸をつけませんでしたわ。

「名前をつけたら、食べられなくなっちゃった」って。

アラカン紳士👨🦰:

無垢なる者の感性は、ときに我ら大人よりも真実を映す鏡ですな。

食すという行いと、命の重なり――まこと、考えさせられます。

家畜と自然のバランスが崩れている

ハラリは、家畜の問題を「倫理」だけでなく、「地球環境」や「生態系」の視点でも語っています。

現在、地球上の哺乳類の重さ(バイオマス)を比較すると、

- 野生の哺乳類:たった4%

- 人間と家畜:実に96%!

つまり、地球上の哺乳類のほとんどは、私たちと、私たちが食べるために飼っている動物なのです。

この状況は、ただの数字ではありません。

野生動物の生息地が失われ、絶滅が進み、自然のバランスが大きく崩れていることを意味しています。

私たちが日々選んでいる食べ物が、実はこの地球全体の未来に関わっているのです。

アラカン世代にとっての気づき

60代近くになると、「人生をどう締めくくるか」「これからの自分の選択はどんな意味を持つか」といったことが、少しずつ心に浮かぶようになりますよね。

健康のために肉を控えようかな、と思ったことがある方も多いと思います。

でも、そこに「思いやり」という視点が加わることで、選択に深みが出ます。

ハラリは、学者としてだけでなく、一人の人間として、「知ったからには、変わろう」と決断しました。

完璧じゃなくてもいい。

でも、自分の一食が誰かの苦しみと無関係であるようにする――

そんな優しい選択を、私たちも少しずつ取り入れていけたら素敵ですよね。

おわりに:ヴィーガンはやさしさの表現

ヴィーガンは、流行でも、極端な主義でもありません。

やさしさを形にする一つの手段です。

ユヴァル・ノア・ハラリの生き方は、まさに「知性とやさしさの融合」。

『サピエンス全史』は、ただの歴史書ではなく、私たち一人ひとりが「どう生きるか」を考えるきっかけにもなる本です。

今日の食卓に、ほんの少しだけ新しい視点を。

知ること、気づくこと、そして自分なりの選択をすることから始めてみませんか?